نظام ما بعد الغرب..

كيف تعمل الصين وروسيا على الحد من النفوذ الأمريكي؟

تنطوي هذه المنافسة على صراعات أكثر حدة حول القواعد الدولية

إلى وقتٍ قريب حتى العام 2010، كان المشهد الاستراتيجي أمام الرئيس باراك أوباما يشي بأن "القوى الرئيسية تعيش في حالة سلام" مع بعضها البعض، وحيث إنه لا توجد حالة حرب بين القوى العظمى، فإن عصر السلام العميق بين هذه القوى قد ولّى بالفعل.

لقد باتت العلاقات بين أقوى دول العالم اليوم تتحدد على نحو متزايد بالمنافسة الصريحة وحتى الصراع، وهناك حالة تدافع أكثر حدّة على النفوذ ومنازعات متعاظمة على القواعد والمبادئ العالمية. فبدايةً من شرق آسيا ومرورًا بالشرق الأوسط وصولاً إلى شرق أوروبا، تعمل جهات مختلفة على اختبار الهوامش الضعيفة للقوة الأمريكية، وتسعى لاستعادة مجالات نفوذها الإقليمية المميزة؛ ونتيجة لقيامها بذلك، تضع هذه الجهات المستبدة النظام تحت ضغط في كل الجبهات الجغرافية المهمة مرة واحدة.

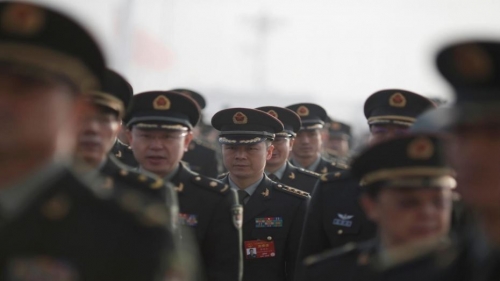

تتولى الصين دورًا رياديًّا في هذا المجال، وبالرغم من أن بكين كانت من أبرز المستفيدين من النظام الاقتصادي الليبرالي الذي سمح لها بتحقيق رخاء عظيم، غير أن قادة الصين دائمًا ما كانوا ينظرون إلى التفوق الأمريكي باعتباره شيئًا يمكنهم تحمّله لبعض الوقت لا أن يعانوا منه إلى الأبد.

إن موقع أمريكا المتميّز في منطقة آسيا-المحيط الهادئ يمثل إهانة لكبرياء وتاريخ بلد مثل الصين الذى ما يزال يشير إلى نفسه باسم "المملكة الوسطى". وكما يرى "آرون فريدبيرج"، فإن قادة الصين المستبدين لطالما نظروا إلى أمريكا الديمقراطية والمهيمنة باعتبارها "التهديد الخارجي الاخطر" على سلطتهم الداخلية وعلى أمنهم الجيوسياسي. ومع تزايد قوة الصين، سعت بكين جاهدة لترسيخ سيادتها في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. لقد عبّر أدميرال صيني عن هذا الطموح في عام 2007، قائلاً لنظيره الأمريكي إنه ينبغي على البلدين تقسيم المحيط الهادئ بحيث تكون "هاواي" هي الحد الفاصل بينهما. كما طرح "يانغ جي شي"، وزير خارجية الصين، النقطة ذاتها في عام 2010. وفي ترديد معاصر للجملة الواردة في "حوار ميلوس": "الأقوياء يفعلون ما يستطيعون والضعفاء يعانون كما يجب"، حاضر وزير الخارجية الصيني دول جنوب شرق آسيا بقوله إن: "الصين بلد كبير والدول الأخرى صغيرة، وهذه هي الحقيقة".

وقد ترجمت الصين خطابها هذا إلى سياسات. فمن أجل تقويض موقع أمريكا، ضايقت الصين السفن والطائرات الأمريكية العاملة في المياه والأجواء الدولية، كما تحذر وسائل الإعلام الصينية حلفاء الولايات المتحدة بأنهم قد يقعون في مرمى نيران حرب صينية - أمريكية في حال لم يبتعدوا عن واشنطن. لقد هاجمت الصين في الوقت ذاته مصداقية الضمانات التي قدمتها أمريكا لحلفائها في المنطقة، وذلك عبر استخدام استراتيجيات - مثل بناء الجزر في بحر الصين الجنوبي - هدفها تغيير الوضع القائم في المنطقة بطرق يصعب فيها حتى على البحرية الأمريكية مواجهتها. مستخدمة مزيجًا من المساعدات الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية، تمكّنت بكين أيضًا من تقسيم الكيانات الدولية، مثل "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" (آسيان) التي سعت واشنطن من خلالها لحشد معارضة إقليمية لمواجهة عدوانية الصين. وفي غضون ذلك، سعت الصين بصورة حثيثة لإنشاء أدوات عسكرية قوية هدفها إبعاد الولايات المتحدة عن المنطقة وبالتالي إطلاق يد الصين هناك.

وبالإضافة إلى هذه الأنشطة، قادت الصين مبادرات هدفها إخضاع جيرانها. إذ تستخدم الصين جزرًا كنقاط انطلاق لاستعراض قوتها. لقد عملت القوات العسكرية وشبه العسكرية الصينية على مضايقة ومواجهة وانتهاك سيادة بلدان بداية من فيتنام وصولاً للفلبين والهند. كما مارست الصين باستمرار ضغوطًا على اليابان في بحر الصين الشرقي. من الناحية الاقتصادية، تستخدم بكين قوتها الاقتصادية لمكافأة الدول التي تنصاع لسياسات الصين، وتعاقب تلك التي ترفض الانصياع، ولتعزيز مشاريع جيو - اقتصادية مثل "مبادرة الحزام والطريق"، و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية"، و"الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" الهادفة لجعل دول المنطقة تدور في فلكها. الأمر المثير للدهشة أن الصين تخلّت أيضًا عن مبدأها الذي تتغنى به من زمن طويل والقاضي بعدم التدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى، إذ وسّعت الصين من نطاق دعايتها واستخدمت حتى الرشاوى لاستقطاب النخب الإقليمية. إن تقديم رشاوى لسياسيين أستراليين هو أمر مهم بالنسبة لمشاريع الصين الإقليمية بنفس أهمية تطوير صواريخ "مدمّرة لحاملات الطائرات".

تسعى الصين، عبر مزجها بين الترهيب والتحفيز، لإقامة نظام إقليمي تكون الصين هي مركزه. تحاول الصين إعادة تنظيم بيئتها الخارجية لكي تلائم مصالحها، هي تستخدم الثروة والقوة اللتين حصلت عليهما بمساعدة من النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة لقيادة أكبر تحدي يواجهه هذا النظام منذ عقود. وهي تفعل هذا وهي مدركة إدراكًا كاملاً بأن هذا سيتسبب في تزايد حدّة المنافسة مع واشنطن.

وليكن واضحًا تمامًا أن هذه الجهود باتت تحقق نتائج، إذ إن سياسة الإكراه الصينية، من دون الدخول في حرب، غيّرت بشكل جذري مفاهيم القوة والزخم في المنطقة، كما أن بناء الصين لقوتها العسكرية جعل نتيجة أي حرب صينية - أمريكية أمرًا مشكوكًا فيه من وجهة نظر أمريكية. أعلن الرئيس الفلبيني "رودريغو دوتيرتي" في عام 2016 أن "الولايات المتحدة خسرت" في آسيا، وأنه يجب على مانيلا الآن أن تعيد تموضعها وفقًا لهذا. بالمثل، أصدر محللو مؤسسة "راند" في عام 2015 تقييمًا مفاده أنه "على مدار السنوات الخمس أو الخمس عشرة المقبلة...ستشهد آسيا تدريجيًا تراجعًا في الهيمنة الأمريكية". قد تصطدم المنطقة قريبًا بسلسلة من "الأحداث المفصلية" التي تقوّض من مصداقية التزامات الولايات المتحدة تجاه شركائها مثل تايوان أو حتى الفلبين. ومع تغيّر موازين القوى، ربما تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع تخسر فيه الحرب في غرب المحيط الهادئ، أو يمكن ببساطة أن تخسر المنطقة من دون إطلاق رصاصة واحدة بسبب إجراء الدول لحساباتها وسعيها لكسب ودّ الصين.

لو كانت الصين تُمثل أعظم تحدي طويل الأمد للنظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فإن تجدد المنافسة بين القوى العظمى هو أكثر حدّة في أوروبا، وبالنسبة للكثير من الروس، لم تكن فترة ما بعد الحرب الباردة فترة انتصار وسكينة؛ بل كانت فترة ضعف وهوان، فترة خسرت فيها روسيا مكانتها كقوة عظمى، وكانت فيها عاجزة عن مقاومة تمدد النفوذ الأمريكي والغربي. وبفضل استعادة روسيا لبعض من قوتها، فقد سعت لإعادة تأكيد تفوقها على طول أطرافها، واستعادة نفوذها الضائع في مناطق بعيده في الخارج، غالبًا عبر إجراءات أقل خِفية وأكثر عدوانية من الصين.

لقد قامت موسكو مرتين بإذلال وتقطيع أوصال الجمهوريات السوفيتية السابقة التي ارتكبت خطيئة التقرُّب من الغرب أو الإطاحة بزعماء موالين لروسيا، أولاً في جورجيا، ثم بعدها في أوكرانيا. وعقب اندلاع الصراع في أوكرانيا مثلاً، استحضر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مفهوم "العالم الروسي" (Russkiy Mir) زاعمًا أحقية روسيا في الهيمنة على الدول الواقعة في محيط موسكو. ولدعم هذا المشروع، عملت روسيا أيضًا على إضعاف المؤسسات التي تحفظ الأمن الأوروبي؛ إذْ سعت روسيا لتقويض حلف الناتو والاتحاد الأوروبي عبر هجمات سيبرانية وترهيب عسكري والقيام بأعمال تخريب بواسطة قوات شبه عسكرية وتقديم دعم لسياسيين مناهضين للناتو والاتحاد الأوروبي ونشر أخبار مزيّفة وأشكال مختلفة من التدخل في العمليات السياسية الأوروبية والأمريكية. في عام 2016، تحدثت تقارير عن محاولة عملاء تابعين للاستخبارات الروسية اغتيال وإطاحة حكومة جمهورية الجبل الأسود لمنع هذا البلد من الانضمام لحلف الناتو.

وفي عام 2013، وصف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية "فاليري غيراسيموف" هذه الأساليب بأنها "حرب الجيل الجديد"، ويشير هذا الوصف إلى استخدام مزيج من المبادرات العسكرية وشبه العسكرية والاقتصادية والمعلوماتية وغيرها لزرع الصراعات والاضطرابات داخل الدولة أو التحالف المعادي، ويعكس هذا الأمر الطبيعة الخطيرة والفتاكة للصراع الذي يعتقد القادة الروس أنهم منخرطون فيه.

وكما تشير كتابات "غيراسيموف"، فإن القوة العسكرية وأشكال الإكراه الأخرى ليست هي الأدوات الوحيدة التي بحوزة موسكو. لقد استخدمت روسيا بشكل متزامن تدفقات الطاقة لإبقاء الدول الواقعة في محيطها تابعة، كما أنها صدّرت الفساد والسياسات غير الليبرالية لدول غير حليفة في "حلف وارسو" السابق، ودول في وسط آسيا لمنع تمدّد القيم الليبرالية. وبينما تتركز معظم أنشطة روسيا في هذه المناطق، تدخلت القوات الروسية أيضا في سوريا عام 2015 لدعم بشار الأسد وتوسيع نفوذ الكرملين في الشرق الأوسط الكبير، ومنذئذ، عملت روسيا على تنصيب نفسها راعيًا أمنيًا لدول وجهات من ليبيا حتى إيران، وبالتالي جعلت من نفسها ثقلاً موازنًا للنفوذ الأمريكي.

ونتيجةً لكل هذه الأفعال، قلبت روسيا النظام الأوروبي السلمي الذي ظهر عقب انتهاء الحرب الباردة، وجعلت السياسة العدوانية بين الدول أداة للتأثير على السياسات الإقليمية. لقد أظهرت القيادة الروسية ولعًا بالخوض في المجازفات، ما أفقد المراقبين الأجانب توازنهم لمرات متكررة. لقد تبنّت روسيا استراتيجيات جريئة ومبدعة تستغل تهاون وانقسام الأوروبيين، ودعا قادة روسيا صراحة لإقامة "نظام ما بعد الغرب" ما يُظهر بوضوح مدى امتعاضهم من وجود أي نظام دولي ليبرالي يرتكز على التفوق الأمريكي. وكما هو الحال مع الصين، ارتكزت هذه الأفعال على حشد عسكري كبير عزز من قدرات روسيا على استعراض قوتها، وترك حلف الناتو "أقل عددًا وماديًا وتسليحًا" على جانبها الشرقي. ونقلت التقارير عن "بوتين" قوله في عام 2014: "لو أردت، فإنه خلال يومين بإمكاني جعل القوات الروسية تحتل ليس فقط كييف ولكن أيضًا ريغا وفيلينيوس وتالين ووراسو وبوخاريست". وفي العام ذاته، تعرض وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" للسخرية بسبب تصريحه أن روسيا تتصرف بأسلوب القرن التاسع عشر، غير أن ما كان يقصده هو أن روسيا اليوم ببساطة تتصرف مثل روسيا القديمة.

وأخيرًا، لا تزال النزعة التحريفية الجيوسياسية حيّة وبخير في الشرق الأوسط. وتتزعم إيران، التي ليست في مرتبة الصين أو حتى روسيا عسكريًّا وسياسيًّا، هذه النزعة التحريفية، لكن إيران بلد حضاري معتز بنفسه، وهي لم تقبل مطلقًا بوجود نظام شرق أوسطي بقيادة واشنطن، فضلاً عن كونها دولة ثورية لطالما سعت لتصدير أيديولوجيتها ونفوذها للخارج. وفي وسط فراغ السلطة الذي نشأ في البداية بفضل الغزو الأمريكي للعراق، ثم الربيع العربي، حاولت إيران جاهدة لفرض هيمنتها. إذ صرّح "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس عام 2011 أن "حدود إيران توسّعت"، وأضاف: "سيشهد بلدنا انتصارات في مصر والعراق ولبنان وسوريا".

لقد سعت إيران لتحقيق هذه الانتصارات عبر التدخل، مباشرة أو عبر وكلائها، في صراعات في سوريا واليمن والعراق، وذلك عبر الترويج لأجندة طائفية تسعى لزرع الاستقطاب في المنطقة وخلق انقسامات لتقوية النفوذ الإيراني، وعبر الاستثمار في برنامجها النووي وفي قدرات خاصة، مثل الصواريخ البالستية والعمليات الخاصة. وبحلول منتصف 2018، كان البرنامج النووي الإيراني مجمدًا على ما يبدو لعدة سنوات (لكن هناك حالة غموض متزايدة بشأن الفترة التي سيظل فيها البرنامج مجمّدًا)، بيد أن المبادرات الأخرى تواصلت بخطى حثيثة، وتعوّض إيران النقص في قدراتها المادية عبر استخدام استراتيجيات غير متماثلة واستعداد أكبر للمجازفة.

لقد استخدمت إيران الحرب الأهلية السورية، على سبيل المثال، كفرصة لإغراق هذا البلد بمليشيات شيعية، وتوسيع حضورها العسكري ليقترب أكثر من حدود إسرائيل الشمالية، ولتسليح وكيلها "حزب الله" بالمزيد من الصواريخ المتطورة والأسلحة الأخرى، وحتى لشنّ هجماتها العسكرية الأولى على الإطلاق ضد إسرائيل نفسها. بالمثل، استخدمت إيران الحرب الأهلية في اليمن لتزويد المتمردين الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي أطلقوها لاحقًا على السعودية. ومن خلال هذه الأفعال والمناورات الأخرى، تورّطت إيران في صراعات وعنف أكبر مع شركاء تقليديين للولايات المتحدة مثل إسرائيل والسعودية والإمارات، كما أنها أجّجت - وفي الوقت ذاته استفادت - الصراع المستعر في عموم الشرق الأوسط. والأكثر إثارة للقلق أنها صعّدت من فرص وقوع حرب شاملة يمكن أن تأخذ بسهولة أبعادًا إقليمية.

كل واحدة من هذه التحديات الجيوسياسية مختلفة، كما أنها تعكس المصالح والطموحات والتاريخ المتميز للدولة التي تقوم بها. لكن هناك تعاونًا متناميًا بين الدول التي تتحدى الركائز الإقليمية للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، فتتعاون روسيا والصين مثلاً في قضايا مثل الطاقة ومبيعات وتطوير تكنولوجيا السلاح ومعارضة أي انتشار عسكري أمريكي إضافي في شبه الجزيرة الكورية، وأي تدريبات بحرية بداية من بحر الصين الجنوبي حتى بحر البلطيق. وفي سوريا، وفّرت إيران قوات الصدمة التي ساعدت في إبقاء حليف روسيا "بشار الأسد" في السلطة، في حين وفّرت روسيا الغطاء الجوي والغطاء الدبلوماسي. وأخبر المرشد الإيراني الأعلى “علي خامنئي" بوتين في عام 2017 أن "تعاوننا يمكن أن يعزل أمريكا". وبصورة أعم، فإن ما يربط هذه التحديات ببعضها هو معارضتها لمجموعة القوى والقواعد والعلاقات التي يتضمنها النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، وميلها لاستخدام العنف والإكراه والترهيب كوسيلة لجعل معارضتها تلك فعّالة. ولو أُخذت مجتمعة، فإن هذه التحديات ستمثل تحولاً جيوسياسيًّا هائلاً عن فترة ما بعد الحرب الباردة.

إن تجدد المنافسة بين القوى العظمى سيقود بلا شك إلى توترات دولية أكبر من تلك التي شهدها العالم لعقود، ولإحياء سباقات تسلح ومعضلات أمنية وذكريات قديمة قادمة من ماضٍ أكثر خطورة، كما تنطوي هذه المنافسة على صراعات أكثر حدة حول القواعد الدولية المتعقلة بقضايا تتراوح بين حرية الملاحة وعدم شريعة تغيير الحدود بالقوة وصولاً إلى تصاعد المنافسات حول الدول التي تقع في منطقة تقاطع مصالح القوى الكبرى المتنافسة، وقد تؤدي هذه المنافسة بين القوى العظمى لانقلاب التوازنات الإقليمية الملائمة التي شكلت أساسًا للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عقود، فضلا عن احتمال تشكُّل مناطق نفوذ متنافسة يجري فيها استبعاد أمريكا والأفكار الليبرالية التي روّجت لها الولايات المتحدة لزمن طويل.

تعمل كل من بكين وموسكو على تجهيز قواتهما على النحو الأمثل وإجراء تدريبات شرسة تحضيرًا لوقوع صراعات محتملة مع الولايات المتحدة وحلفائها، وتؤكد العقيدة العسكرية الروسية بصراحة على الاستخدام المحدود للأسلحة النووية حتى تحقق ما يسمى بـ "هيمنة التصعيد" (escalation dominance) في أي حرب مع واشنطن. في سوريا، وقعت القوات الأمريكية والروسية في صدام مميت في مطلع عام 2018؛ إذ دمّرت القوة الجوية الأمريكية بالكامل مفرزة من المرتزقة الروس المدعومين من الحكومة الروسية، بينما كانوا يهاجمون قاعدة تتواجد فيها قوات أمريكية، وهي حادثة تظهر الجرأة المتزايدة للعمليات الروسية وما يصاحبها من تصعيد محتمل. والآن لم يعد العالم بعد للصدامات الملحمية الهادفة لتحقيق هيمنة عالمية والتي ميّزت القرن العشرين، لكنه عاد للقاعدة التاريخية للصراع بين القوى العظمى، بكل ما يصاحبها من أخطار.

وربما تكون هذه الأخطار أكبر حتى مما يتوقعه معظم المراقبين، لأنه لو كانت المنافسات بين القوى العظمى اليوم ما تزال في معظمها محتدمة على المستوى الإقليمي، مَن يستطيع القول إلى أين ستنتهي هذه المنافسات؟ ووفقًا لكل الشواهد، لا ترغب روسيا ببساطة في أن تكون "قوة إقليمية" (كما وصفها أوباما بشكل جارح) تهيمن فقط على أوسيتا الجنوبية أو القرم. هي تطمح لأن يكون لها تأثير عميق في أوروبا وخارج منطقتها تمامًا مثل النفوذ الذي تمتعت بها الأشكال السابقة للدولة الروسية، وإلا لماذا يتبجّح بوتين بقدرته على التوغل أكثر عمقًا في أوروبا الشرقية؟ ولماذا تنشر موسكو قوتها العسكرية في الشرق الأوسط؟ ولماذا تواصل علاقاتها الاستخباراتية والعسكرية مع أقاليم بعيدة مثل أمريكا اللاتينية؟

بالمثل، تُركز الصين اليوم بصورة رئيسية على تأمين جوارها الجيوسياسي، لكن طموحاتها للمستقبل هي بوضوح أكثر جرأة. ولا تعتقد الصين أنها قادرة على الإطاحة بالنظام الدولي تمامًا، ببساطة لأنها استفادة كثيرًا من الاقتصاد العالمي المدعوم أمريكيًا. ومع ذلك، هيأت الصين نفسها لخوض تحدٍ عالمي ضد النفوذ الأمريكي. لقد باتت القوات العسكرية الصينية تنتشر في مناطق تبعد كثيرًا عن محيط الصين المباشر، واستعرضت بكين قوتها في القطب الشمالي، وأقامت قواعد ونقاط لوجيستية في المحيط الهندي والقرن الإفريقي. وتجسّد مبادرة "الحزام والطريق" الطموح الصيني الساعي لربط بكين بدول في وسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وقد أخبر الرئيس الصيني "شي جي بينغ" المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2017، أن بكين يمكنها الآن "أن تحتل مركز الصدارة في العالم"، وأن تكون بديلاً للزعامة الأمريكية.

وأخيرًا، ربما تكون هذه الطموحات واقعية وربما تكون غير كذلك، بيد أنها تُظهر كيف ترغب أبرز القوى المستبدة في العالم في تحويل البيئة العالمية بمرور الوقت لصالحها، كما أنه ربما تكون النزعة التحريفية التي نراها اليوم مجرد البداية، ومع تواصل نمو قوة الصين، أو حين نجاحها في الهيمنة على غرب المحيط الهادئ، فإنها ستنتقل بالتأكيد لتحقيق أهداف أعظم بكثير، ولو أعادت روسيا تعزيز سيطرتها على منطقة النفوذ السوفيتي السابق، فربما تسعى لإخضاع بعض دول حلف وراسو السابق. تاريخيًا، كان هذا نمط متكرر في سلوك القوى العظمى، فالمصالح تتوسّع مع تزايد القوة، فيما يتزايد حب المجازفة عندما ترى هذه القوى أن مقامراتها الأولى بدأت تؤتي ثمارها، وهذا النمط بالتحديد هو ما يجعل إعادة إحياء المنافسة بين القوى العظمى أمرًا مقلقًا.