الثقافة العربيّة..

الاعتراف ممنوع حتى إشعار آخر

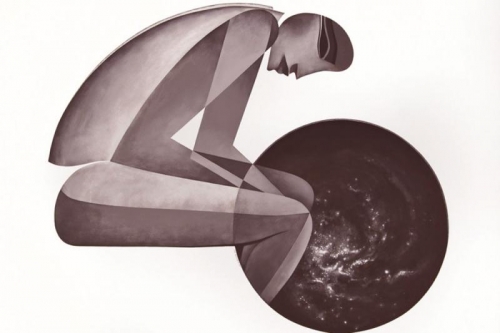

لوحة: صفوان داحول

طرحت مجلة “الجديد” في عددها الماضي الصادر في مستهل شهر فبراير 2019 ملفًا غاية في الأهمية بعنوان “أدب الاعتراف”. الملف يأتي استكمالاً لجملة الملفات الحيوية التي بدأتها المجلة منذ عددها الأول. يسعى الملف بما طرحه من رؤى جديدة مغايرة إلى استكشاف الذات والكتابة في الثقافة العربيّة. ومن هنا لم تُوْقف المجلة مفهومها الذي طرحته عند السيرة الذاتيّة كجنس أدبيّ يلجأ إليه الكثيرون عند الكتابة عن الذّات. بل يتخذ -هنا- الاعتراف مفهومًا أوسع “يتسع لكل كتابة ذات طابع ذاتي تتحدّث عن الأنا في علاقتها بعالمها. ولكن من موقع الجرأة في التصريح، بل وحتى نقد الذات وكشف عيوبها قبل محاسنها” كما جاء في كلمة التحرير.

الأسئلة الجوهرية التي دار حولها الملف بزوايا مختلفة جاءت كالتالي:

• هل أدب الاعتراف حاضرٌ في الثقافة العربيّة؟ وما نسبة هذا الحضور في كتابات الذات مقارنة بكتابات الغرب؟

• ما هي مراوغات الكُتّاب لتمرير ما يعدّ تابوهات في مجتمعات منغلقة في أخبية تميل إلى التستر والتخفي أكثر من الفضح والإعلان؟

• هل الأنساق الثقافيّة المهمينة هي العائق الحقيقي دون كتابة سيرة ذاتية صريحة، أم أنّ ثمة عوامل أخرى تقف حائلاً دون تحقق سيرة ذاتية عربيّة خالصة؟

بداءة يجب الاعتراف بأن كثيرًا ممن تناولوا الموضوع في مقالات أو شهادات أقرّوا في يقين وحسم بأن الثقافة العربيّة لم تعرف أدب الاعتراف على عكس أدب التراجم أو كتابة النفس التي كانت سائدة كما يقول عامر درويش، أو “يعدُّ من الممنوعات أو المحرّمات”، كما وصفه جيلاني عمراني. أو “يتطلب مسؤولية مشتركة بين الأنا والآخر” كما تقول حنان مصطفى. بل هناك مَن تخوّف من كتابة اعترافاته في الأصل، على نحو ما اعترفت رحاب أبوزيد في تساؤلها الاستنكاري: كيف أعترف؟ خاصة أنها تقرّ بنقصانها الجرأة لكتابة مثل هذا الكتابة.

في معظم التحقيقات والشهادات عن سؤال هل أدب الاعتراف موجود في الثقافة العربية؟ كان الجواب بالطبع لا. وهو ما يعني غياب أدب الاعتراف عن الثقافة العربية

وإن كان سعيد الكفراوي يرجع الغياب إلى الشرائط الناقصة التي يحتاجها الأديب لكي يبوح باعترافاته وهي تتمثّل في “حرية التعبير وحرية الثقافة وحرية التلقي والحريات المجتمعية عمومًا، كما يحتاج الكاتب إلى امتلاك ذاتٍ شجاعة لمواجهة كل المناطق السّلبيّة داخله وخارجه. ولذلك كله فإن النصوص العربيّة التي أنجزت تلك المغامرة قليلة للغاية بل نادرة، وتبدو عادة خجولة ومرتعشة تلامس أسطح الأشياء دون أن تتورط في كشف الجروح”.

وإن كان ثمة رأي له وجاهة يرى أن الاعتراف لا يعني “إماطة اللثام عن بعض الأسرار، كما نقرأ في مذكّرات الزعماء وسير المشاهير، بقدر ما هو مُسارَّةٌ بالذنوب والأخطاء، وتفريج عن النفْس من عبء ثقيل” على نحو ما ذهب أبوبكر العيادي.

الملاحظة الأساسيّة أنه على تنوعّ المقالات والشهادات عن الاعتراف وداوفعه فإن ثمة مشتركات أهمها أن معظم المقالات تبدأ بنفي قطعي لغياب أدب الاعتراف، ثم تورد الأسباب والعوامل وجميعها تكاد تكون واحدة متمثلة في عدم تقبل الثقافة العربية لمثل هذه الاعترافات التي تكون ضد الثالوث المحرّم: الدين والجنس والسياسة. وإلى طبيعة الثقافة العربيّة التي تحتكم للأنساق بكافة صورها دينيّة وسياسيّة وأخلاقيّة مجتمعيّة.

الشيء الثاني أن الجميع أجمعوا على استحالة كتابة المرأة لمثل هذه الكتابة التي تتحدى الأنساق الثقافيّة والمجتمعيّة كما ذهبت زينب العسال وعامر درويش وحنان مصطفى.

أوّل إشكاليات هذه المقاربات أن الجميع يضعون الاعترافات في الغرب مقياسًا للحُكْم والنفي بعدم وجود اعترافات في الثقافة العربية! وهذه مغالاة في حدّ ذاتها، مُتناسين أنّ لكل ثقافة طبيعتها الخاصّة، والأهم أن هذه المجتمعات الغربيّة التي كانت حاضنة لهذه الاعترافات على جرأتها كانت ترفع شعار الحرية وهو الشّعار الأهم الذي كان حافزًا للكتابة دون مواربة أو خشية سُلْطة. ورغم هذه الحرية فإنّ بعض الكتابات صودرت بسبب جرأتها أو لأنها خاضت في مسائل عقدية وغيرها، والأمثلة التي تدل على ممارسات محاكم التفتيش كثيرة والتي أغلبها كان نتاج سلطة دينيّة متشدّدة أو عنصرية. وهذا ما يشير إلى أن خصوصية كل ثقافة عامل مؤثّر في شيوع أجناس أدبية وغياب أخرى. وهو ما يظهر بصورة جلية عند الحديث عن غياب أجناس أدبيّة وظهور أخرى.

أضف إلى ذلك أن الكُتّاب الذين يعتدّون باعترافاتهم بأنها النموذج المثال في أدب الاعتراف، على نحو ما ذكرت أدبيات السّيرة الذاتيّة عن اعترافات القديس أوغسطين واعترافات جان جاك روسو، في الأصل اعتراهما النقص حيث أغفل الكاتبان الحقيقة، وإن كان ثمّة تعلّلا لما فعلا على نحو ما أشار أبوبكر العيادي، حيث “غفلا عن بعض المسائل لتعجّل الأوّل ملاقاةَ رحاب دين ربّه، وتعلل الثاني بخلل شاب ذاكرته، ولكن وقائع التاريخ تثبت أنهما غفلا قصدًا عن أحداث تسيء كثيرا إلى الصّورة التي حرص كلاهما على تقديمها للقارئ، وتركها للأجيال اللاحقة، وأن ذاكرة كل منهما كانت انتقائية”.

وهذه الإشارة بالغة الأهمية في موضعها حيث تؤكد على “أن الاعترافات في الغرب أغفلت عن عمد الحقيقة، وهي المجتمعات المفتوحة، وسقف حريتها عال؟ وهو ما يجعل ما كتب في الأدبيات العربيّة، بجرأته التي رفضها البعض، مقبولاً ومُسْتحْسَنًا في ظل هذه السياقات التي نَتَجَ فيها.

ثمة دوافع أخرى ذكرها الكُتّاب كانت حائلاً لعدم شيوع مثل هذا الجنس في كتابتنا، خاصة أن فيها ما يتناقض مع طبيعة البيئة العربية. وهو ما أتوقف عنده قليلاً.

يسوق عامر درويش أسبابًا جديدة لغياب كتابة الاعترافات في أدبنا. فهو يعتمد ثنائية الشرق والغرب التي ينقسم إليها الأدب كأساس لهذا الغياب، فمن وجهة نظره أنّ “المشرق لم يستطع أن يعرّي نفسه تمامًا كما فعل مثيله المغرب” ويرجع هذا الفارق إلى عدة أسباب يذكر منها “تأثّر أدباء المغرب بالإرث الاستعماري الثقافي أكثر مما هو حال نظرائهم في المشرق”.

ووفقًا لهذا السبب يرى أن بلاد المغرب باستثناء ليبيا اكتسبتْ هذه الثقافة. وإن كان في نفس الوقت يجيب عن تساؤل بأن لبنان وسوريا كانتا خاضعتيْن للانتداب الفرنسي، إلّا أنه يجد مخرجًا بأن فترة الانتداب في المشرق كانت أقل من المغرب، والتبرير الثاني الذي يسوقه مفاده أن “قوة الهُوية في المشرق العربي كانت أكثر صلابة من المغرب”. وأعتقد أن الكاتب نفسه توقف عند ما يمكن أن يوجه لكلامه من انتقاد، دون أن يقنعنا بتبريره. أما سبب تأخّر المشرق في أدب الاعتراف فهو أن معظم المشرق كان محتلاً من قبل بريطانيا صاحبة تقاليد المحافظة على ما هو قائم. وهذا أيضًا يحتاج إلى ردٍّ، فمصر التي كانت خاضعة للانتداب الإنكليزي لأكثر من سبعين عامًا لم تتأثّر بالثقافة الإنكليزية، ومن ثم لم تكتسب من ثقافتها المحافظة التي كانت رائجة في تقاليد التاج البريطاني، ومع هذا فمالت الكتابة عن الذات إلى المحافظة نوعًا ما.

ربما ما ذكره الكاتب عن وقوف الهُوية الدينيّة في بلاد الخليج كحاجز لشيوع مثل هذا النوع، مثلما تقف التقاليد أمام كتابات المرأة، مقبول إلى حد بعيد، وإن كان يضاف إليه طبيعة هذه المجتمعات المغلقة التي ما زالت تحتكم لثقافة الخيمة، وإن بدأت بعض البلاد في التحرر نوعًا ما بفضل البعثات إلى الخارج، والرغبة الداخلية في التحرّر من تقاليد مجتمع القبيلة.

وإن كان جيلاني عمراني يردّ هذا الغياب إلى التخلُّف الذي كانت تعيش فيه مجتمعاتنا، وهو ما يتفق فيه معه الحبيب السائح، مع اختلاف المُسمّى، حيث وسمها بالقيود التي حسب وصفه “تمثّل قوة ردع قاهرة لكل تفكير لدى كل مُبدع وتتمثّل في “قيد المضْفُور بيد العائلي القبلي والإتني والأخلاقي والدينيّ والتاريخيّ والسياسيّ والقانوني.”ومن ثمّ يُقرُّ بيقين إلى أن أدباء الجزائر لن يكتبوا هذا النوع، فالتخوّف أيضًا أحد العوامل التي تحول دون تحقّق مثل هذه الكتابات، فالجميع يصفه بأنه “جملة أسرار” أو “مدونة فضائح”، وهو ما انعكس كما يقول محمد الحجيري “سلبًا على الكتّاب فراحوا يتحاشون ذكر الوقائع النافرة أو الفاضحة وغير المُستساغة لدى القرّاء. وهذا يتعارض مع مهمّة أدب الاعتراف، وثمة بعض الشواهد الحسيّة، تدل على مدى الرقابة الذاتية في أدب البوح والاعتراف”.

التواطؤ مع الكذب

تذهب زينب العسال إلى منطقة أخرى في أسباب غياب أدب الاعتراف حيث ترى أننا نشأنا في مجتمعات تتواطأ مع الكذب، وهو ما يعني السعى إلى فكرة تجميل ذواتنا وتاريختا وسيرتنا، وهو الأمر الذي يتنافى مع مواثيق كتابة الذات التي تستلزم تعرية الذات. فحسب قولها الاعتراف بالحقيقة يعدُّ صدمة للمجتمع ولعاداته ومعتقداته، ومن ثم فلا يُقبل الأدباء على كتابة أدب الاعتراف لأن ذلك يتسبَّب في جُرسة وكسر للحدود والتابوهات وانتقاص من هيبة الأديب ومكانته وفقده احترام الآخرين.

تقرُّ العسال بأنّ كتابات الاعترافات وزّعها الكُتّاب العرب في صيغتين الأولى في أعمال روائيّة والثانية في السيرة الذاتيّة. في حين أن المرأة العربية تُغرِّد خارج هذه الكتابات فكما تقول من الصعب “أن نجد كاتبة تهبنا أدب الاعتراف، سنظل لسنوات ندور في فلك كتابة السيرة الذاتية”، وإن كانت تستثني بعض الكتابات مثل مذكرات الأميرة العمانية “وليم” -باللغة الألمانية- التي تتأرجّح بين السيرة الذاتية والاعتراف، والكتاب الثاني “هو لا حشومة في الجنسانيّة النسائيّة في المغرب”، الكتاب من تأليف سمية نعمان جسوس، وترجمة وتحقيق عبدالرحيم خزعل، وهو الكتاب الذي يتحدّث عن اعترافات نساء مارسنَ الجنس خارج مؤسسة الزواج وكيف واجهتهن مشكلات مثل فقدان العذرية والحمل ورفض الأب الاعتراف بابنه وغيرها.

وتنتهي إلى أنها لا تتصوّر أن الكاتبة العربيّة سيُتاح لها أن تكتب أدب الاعتراف، أن تكتب عن حياتها بصدق، فهي تعاني من ضغوط شديدة، السطوة الذكورية تمنعها من البوح والكشف وتعرية المستور، فالمجتمع لا يبيح للرجل أن يعترف، لقد تندّر البعض من زواج لطيفة الزيات برشاد رشدي، وكان السؤال لماذا؟ وحين جاءت إجابتها عبر أوراق شخصية “الجنس أسقط روما” كانت صادقة في ما قالته. هذه هي الحقيقة دون تجميل أو تزويق.

نفس هذا التصوّر تميل إليه حنان مصطفى فترى أن ذات المرأة في الكتابة مُعرّضة للانتهاك على مستوى النص، حيث التلصص الذكوري على ما تكتبه المرأة “باحثًا عمّا يمكّنه من اختراق خصوصيتها، محقّقًا لذة ذكورية من شأنها أن تحوّل العَلاقة بين النص والقارئ إلى شكل من أشكال الممارسة الجنسيّة على مستوى الخيال”. وقد يكون هذا التلصص وإن لم تصرّح به مباشرة رحاب أبو زيد سببًا لعدم الكتابة، وهو ما يضطرها أثناء الكتابة لأن تلوذ “إلى غرفة موصدة النوافذ ومبطّنة الجدران بطبقات سميكة من الفلين والإسفنج حتى أتيقن أن لا أحد يسمعني”.

السؤال الذي لم تقربه هذه المقاربات وهي تتحدّث عن صعوبة كتابة المرأة ذاتها بجرأة مفاده: هل هذه الدوافع والمبررات التي سيقت حقيقية، أم ثمة تمويه وتخفّ خلف هذه القناعات، من عدم الكتابة؟! فالشعور بالاستقلالية هو الحافز الأساسي للتحرّر من الخوف، وعندما يتحقق لا تخاف المرأة هذا المتلصص الذي اخترعته لتهرب من فكرة الكتابة، كما فعلت لطيفة الزيات في “حملة تفتيش أوراق شخصية”، وهي تجلد ذاتها وذات رشاد رشدي، ما فعلت هذا إلا بعد شعورها بالتحرّر، وبالمثل فعلت الكاتبة الكويتية ليلى العثمان في جلدها لرجال الدين، وقتل الأب ليس في الأحلام كما ادعى فرويد وإنما عبر الكتابة، فكتبت سيرة جريئة بعنوان “لا قيود.. دعوني أتكلّم”، دون أن تعتدّ بالسلطات القامعة.

وهم القناع السّيري

في ظل هذه المعوِّقات التي حالت دون ظهور اعترافات عربيّة مُقارنة بما كتب في الغرب هناك من ذهب إلى بديل يستطيع من خلاله أن يُمرِّر الكاتب ما يودُّ قوله دون أن يصطدم مع السلطات الرادعة، والحل يتمثّل في تقنية القناع على نحو ما ذهب محمد آيت ميهوب حيث اعتبر القناع “سبيلا إلى البوح” وهو ما يتوافق مع ما طرحته العسال من كون الاعترافات تمرّر عبر صيغتين الرواية والسيرة الذاتية.

فمِن وظائف القناع كما يقول توفير الحماية لمن يكتب قصة حياته وحياة ذويه. ويبرّر اللجوء إلى القناع، بقوله “إن تاريخ الرواية العربية والغربية من فلوبير إلى نجيب محفوظ وحيدر حيدر مليء بأمثلة قاسية ممّا قد يتعرّض له الروائيّ بسبب ما يكتب من المحاصرة والمحاكمة وحتّى التحريض على القتل”.

فالقناع هو السبيل الوحيد للانفلات من حصار الرقابة بكافة أشكالها الدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة بما تمثّله من عداء للكُتّاب، فيظل المتخيّل الروائيّ هو القادر على أن “يضمن مسافة فاصلة بين النص والواقع التاريخي، وبين الشخصية الروائيّة وخالقها الكاتب”، لذا يرى أن تضمين الكاتب أجزاء من سيرة حياته يُعدُّ جزءًا من التقنّع والاختفاء.

في الحقيقة أختلف مع هذا الطرح كليًّا لسببين الأوّل أن ليس كل رواية سيرة ذاتية، وليست كل سيرة ذاتية تمثّل اعترافًا بالحقائق كاملة، فالذات تعتمد على الذاكرة في استدعاء الماضي، وأكّد الكثيرون صعوبة الاعتماد على الذاكرة لما يعتريها من الضعف والنسيان بسب عوامل الزمن، علاوة على أن الذاكرة دومًا تعتمد على مبدأ الانتقاء والاختيار، وهو ما يعني أن طبيعتها تُنحِّي كل ما يُشين هذه الذات ويدينها، وتتخيّر من سيرتها ما يرضيها.