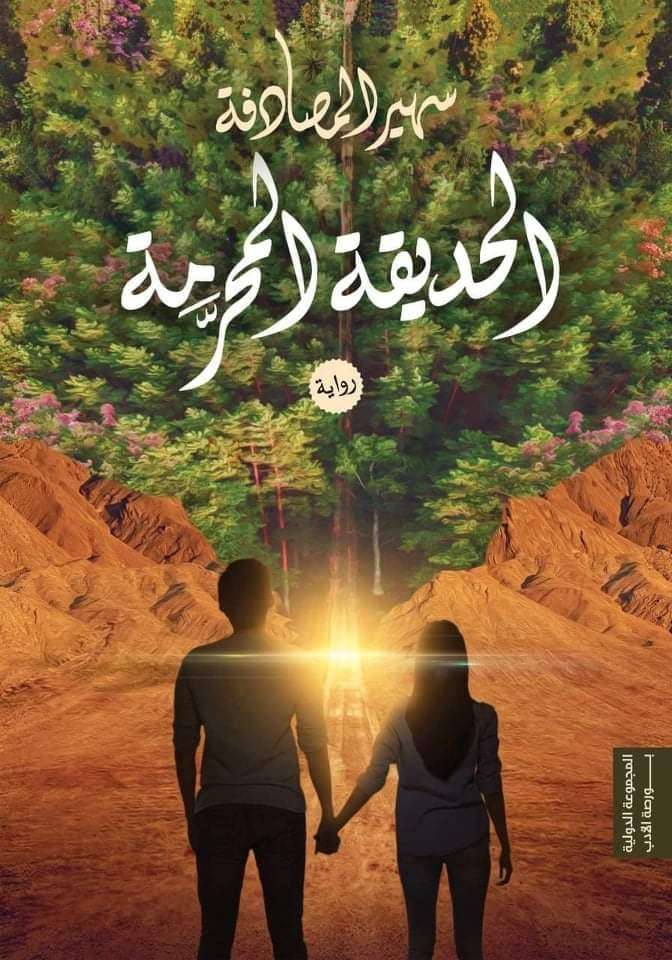

لـ "الكاتبة سهير المصادفة"..

"الحديقة المحرمة".. رواية مصرية تمزج السرد الواقعي بالغرائبي

سبب خراب العالم يا ألهم هو أن يمتلك أحدهم قطعة أرض فيحجب خيراتها عن الناس، ثم يقتل من يقترب من حدودها، ثم يريد لها أن تتسع، كم أبادت شعوب شعوباً أخرى بسبب الأرض وما فوقها وما في بطنها.

الرواية المصرية (دار بورصة الكتب)

منذ أن وطأ الإنسان الأرض ويده تقترف إثم الجاني، بينما تشقى روحه بعذابات الضحية. يربي الملل، يعيد تدوير القتل. ويسلك المصير نفسه، فتتشابه الحيوات عبر أزمنة وأمكنة متباعدة. تتكرر الأقدار والوجوه والخيارات، ليبُعث التاريخ نفسه؛ مرة بعد مرة مخضباً بالدم والتيه والألم. في فلك هذه الرؤى تدور أحداث رواية "الحديقة المحرمة" (المجموعة الدولية – بورصة الكتب)، للكاتبة المصرية سهير المصادفة.

"نجع الزرايب"، على الرغم من ألفة الاسم الذي يطلق على بعض المناطق والقرى في مصر والسودان أيضاً، فإن الكاتبة لم تختره إلا كفضاء رمزي، يمثل إحدى البقع المنسية، التي تُسقطها الخرائط وتغفل عنها الحياة، ليدور فيها القسم الواقعي من الأحداث، التي تبدأ بلغز حول أحد الشخوص المحورية بالنص "ألهم"، وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة. ثم تتدافع الألغاز تباعاً. وتلقي الكاتبة بأطراف خيوط حادثة قتل، وحادثة حب، وحادثة هروب. وتمنح عبر ما استبقت به من حوادث، وما غلفتها به من ضبابية؛ سطوة للنص، عزفت عبرها على رغبات النفس في استجلاء الأسرار.

من تلك البقعة المنسية، استدعت الكاتبة صوراً من الفقر ومعاناة المهمشين. ودفعت بها في خلفية الأحداث. فـ "بخيتة" التي تعيل أيتاماً تُطرد من عملها بعد مرضها. و"برعي" يموت حصانه وهو ثروته ومصدر رزقه الوحيد. و"عزبي" الثري يهتك عرض خادمته الفقيرة، فيزوجونها مجنوناً لتفادي الفضيحة.

استخدمت سهير المصادفة شخوصها لنقل الموروث الشعبي لمن يقطنون ذلك الهامش، ومنه الخوف الشديد من الحسد، لاسيما وأنه يستحيل إلى مهنة يتكسب منها صاحبها. فكانت شخصية "عواطف الحسَّادة" سلاحاً، يستخدمه بعض أهل القرية للانتقام من أعدائهم: "النجع كله يؤكد أن نظرة عواطف الحسادة لا تنزل الأرض أبداً، كانت تقابل إحداهن وعلى رأسها حزمة بنجر؛ رؤوسها حمراء زاهية وأوراقها خضراء يانعة، فتبيض رؤوس البنجر وتذبل أوراقه بعد خطوتين من مرورها".

يمرر النص موروثات أخرى رسخت في وجدان تلك الطبقة، مثل الاعتقاد بحتمية موت أجمل الفتيات بعد وقوع جريمة قتل، وأيضاً ظهور أحد المجانين في شوارع القرية. ومثلما رصدت الكاتبة المعتقدات الشعبية لهذه الفئة، رصدت بعض عاداتها كإرسال الزيارات والمواسم للمتزوجات من العائلة، لا سيما أفقرهن. واستدعت الغناء الشعبي: "طلعت فوق السطوح هز الهوى كمي، كل العيال اتجوزت وأنا لسه جنب أمي". والطب الشعبي عبر عمل الجد "ألهم" كمجبراتي، ولجوئه إلى ثقب آذان المرضى بالفضة لعلاجهم من آلام العظام والأعصاب. وإلى جانب العديد من صور الفلكلور والموروث الشعبي، رصدت ميراث المرأة في القرى من القهر، وحرمانها حقوقها في الإرث والتعليم والحب، حد أنها لم تطلق على "الوريثة" ذلك اللقب مجاناً، ولم تقصد به إرثها من المال، وإنما كانت تحيل إلى إرثها من المرارة والألم والتمييز.

مزجت الكاتبة بين عالمين توسم الواقعية أحدهما "نجع الزرايب"، وتغلب الغرائبية على الآخر "النبع المقدس"، ونجحت في تحقيق التناغم لمزيجها، فانسابت معزوفتها السردية بسلاسة بين كلا العالمين. ولجأت إلى تقنية الأصوات المتعددة، فوزَّعت صوت الراوي على كل من"الوريثة" من العالم الأول، و"لبيبة" من العالم الثاني، ومنحت المساحة الأكبر لصوت "ألهم"، الذي كان وسيلتها للربط بين العالمين، وأداتها للمزج بين الواقعية والفانتازيا. كذلك عمدت إلى المنهج الصوري. ووظفت عين الكاميرا، فالتقطت عبرها التفاصيل الدقيقة للأماكن والشخوص. ولم تكتف برسم الصورة، وإنما عززتها بكل ما يستنفر الحواس، فترددت عبر السرد صرخات أهل النبع، قرع طبولهم، ضحكاتهم التي تشبه صهيل قطيع من الخيول. وفاحت من طياته رائحة المريمية والأقحوان والزهور. كذلك اتسقت غايتها في دفع الأحداث إلى حيز الرؤية، بما استخدمته من لغة مشهدية، أجادت عبرها تجسيد رحلة "ألهم" في الصحراء، وهروبه من وحوشها عبر نفق مظلم إلى الجنة أو أرض النبع المقدس. وبرر الحضور الكثيف للوصف؛ تلك الطبيعة الغرائبية للأماكن، التي لا معادل لها في الواقع.

اعتمدت المصادفة نسقاً أفقياً للسرد، تخللته ومضات من الارتداد العكسي. وألقت عبر الأحداث المتتابعة، وتلك التي أضاءتها عن طريق الاسترجاع؛ مزيداً من الأحجيات، التي استبقت بها بدافع زيادة جرعة التشويق في النص. وأرجأت حلولها إلى مرحلة متأخرة من السرد، ينكشف فيها القاتل الحقيقي للإخوة الأقباط الثلاثة، والأب الحقيقي للوريثة، ومكان اختفاء أمها "مريم"، ومصير بعض الشخوص، وكذا حقيقة الحديقة المحرمة ومن يعيشون فيها، وأسرار الوافدين على النبع، والطريق الوحيد للخروج منه.

تناثر عبر النسيج العديد من الثنائيات التقليدية المتقابلة، التي تنوعت بين خير وشر، ثراء وفقر، جمال وقبح، قوة وضعف. وكان التضاد بين تلك الثنائيات نواة لما احتدم بين الشخوص من صراع، هيمن على مفاصل السرد، وامتد على طول الأحداث، وبدا في كل زاوية من البناء، مرة عبر "انتصار" التي اعتادت أن تستخدم قوة وزنها للتخلص من أجنة ضرتها، وأخرى في صراع "عبد القادر" مع وجود أخيه، ما دفعه للكيد له كيلا يشاركه الميراث، ومرات في صراع "الوريثة" مع أبيها، من أجل حقها في التعليم والزواج، وصراع "ألهم" للنجاة من الموت في رحلة أوشك خلالها مراراً على الهلاك، وصراعه مع الخوف الذي دفع به للتخلص من كبير القبيلة وابنته، وصراع الشخوص مع قواعد دينية واجتماعية أسفرت عن هروب "ألهم"، وموت "نصر" و"رجاء"، وحبس "مريم" 40 عاماً، نظير ليلة عشق واحدة.

على مستوى آخر برزت تقنية التماثل، لا سيما بين الحورية "دوريس ابنة الجنرال الإنجليزي التي تاهت في الصحراء"، وبين "ديمونة" بطلة مسرحية "عطيل" لشكسبير، فكلتاهما هربتا من أب عسكري من أجل الحب، من دون أن تعطيا لمظهر الحبيب أي اعتبار. وكلتاهما اُتهمتا بالخيانة، فماتت "ديمونة" نتيجة اتهام كاذب، وسُجنت "دوريس" لكنها كانت بالفعل خائنة.

وعبر تطور الأحداث وتناميها، مررت الكاتبة الكثير من الإسقاطات والرؤى الفلسفية عن عبثية الصراعات والحروب. ولجأت إلى تقنية التكرار لتمرير رؤاها بشأن اختيارات الإنسان، التي تجعل منه نسخاً مكررة في كل مكان وزمان، وعن كونه موسوماً بالملل مما يمتلك بين يديه ولو كانت الجنة، وعن نزوع نفسه وشهوتها للتملك، وما تتسبب فيه هذه الشهوة من خراب العالم.

"سبب خراب العالم يا ألهم هو أن يمتلك أحدهم قطعة أرض فيحجب خيراتها عن الناس، ثم يقتل من يقترب من حدودها، ثم يريد لها أن تتسع، كم أبادت شعوب شعوباً أخرى بسبب الأرض وما فوقها وما في بطنها".

منحت سهير المصادفة نسيجها مزيداً من الجاذبية عبر استدعاء أجناس أدبية أخرى، فاستدعت الغناء الشعبي: "أيوا يا واد يا ولعة، خدها ونزل التلعة". واستدعت شعر المتنبي: "أبلغ عزيزاً في ثنايا القلب منزله/ إني وإن كنت لا ألقاه ألقاه/ وإن طرفي موصول برؤيته/ وإن تباعد عن سكناي سكناه". وأضفت مزيداً من الجمالية للنص، عبر ما لجأت إليه من التناص في صورته غير المباشرة مع الموروث الديني: "عمل عبد القادر طوال سنوات على تأكيد حكاية الناس بأن مريم رُفعت إلى السماء"، "أضع لها الطعام وأحاول تقليب جسدها ذات اليمين وذات اليسار". كما عمدت إلى إنعاش نسيجها ببعض من اللهجة الريفية المصرية، وبعض اللمحات الساخرة: "ينظرون إليّ جميعاً بدهشة، وتنظر هي إليّ بنظرة، ترجمتها الوحيدة: اسكت يا بغل".

وعلى رغم انكشاف الكثير من الأسرار، لم تجب الكاتبة في نهاية الأحداث عن الأسئلة كلها، فتركت للقارئ حرية صنع مصائر الشخوص، ليفعل ما يشاء بمريم التي خرجت من محبسها، ويختار أن يُنقذ "ألهم" حبيبته الأولى أو يكملا مسيرة الفراق، وأن ترث "الوريثة" التي كشفت عن اسمها "وحيدة" في نهاية السرد؛ ميراثاً آخر غير الوحدة والألم، أو يستمر اسمها عنواناً لحالها دائماً. لكن على الرغم من النهاية المفتوحة وتعدد الاحتمالات التي تسمح للقارئ بالمشاركة في لعبة السرد، فإن ثمة ثابتاً وحيداً رسخته الكاتبة عبر رحلتها، تشي عبره بكل النهايات المحتومة، وهو أن الإنسان لا يتغير، دائماً يسعى خلف شقائه، ودائماً هو نفسه في كل الأمكنة والأزمان.